News & Message

千面憂鬱症 萬般不適藏本心

撰文/中國醫藥大學附設醫院 精神醫學部一般精神科 蘇冠賓主任

美國哈佛大學的研究團隊曾經投入巨大資源,大規模而系統性地進行全國性的精神疾患流行病學調查,發現在「社區中」和「醫院中」的焦慮症及憂鬱症患者大大不同。這個由Kessler教授領軍、發表在1994年《精神醫學文獻》期刊的研究發現,只有12%的患者在訪視的1年內看過精神科醫師,更多的患者(23%)其實是以「身體不適」而去求助於一般科醫師,甚至有8%的患者直接尋求自費的另類療法。

有了憂鬱症為何不就醫?

儘管憂鬱症有如此高的盛行率和死亡率,並會對患者及家屬造成嚴重的身心傷害,但令人意外的是,接受適當治療的患者竟然少於1/10。憂鬱症很少被正確診斷及治療的原因很多,包括:

● 患者沒有表達情緒或心理不適的習慣或經驗,常常不覺得自己「憂慮」,反而較常以非特異性的身體症狀(如:胸悶、疼痛、失眠、疲勞等)來表現。這個現象在傳統的東方文化社會更為明顯。

● 憂鬱症患者儘管處在「崩潰」邊緣,仍能掩飾病症,常會消耗加倍的心力去維持生活和 工作表面正常,致使周遭親友無法察覺。

● 媒體及社會大眾對於精神病的汙名化及標籤化,使得患者擔心被汙名化或潛意識的否認,並導致患者對於「討論自身憂鬱情緒」的恐懼。

● 憂鬱症的病理特質常被誤解,有時甚至就連精神科及心理衛生工作人員也會有不正確的觀念及態度。

憂鬱症患者的主訴症狀竟然不是憂鬱!

憂鬱症患者除了因為周遭親友難以察覺而無法協助儘早就醫之外,往往連患者本身都不自覺會焦慮或憂鬱。Lloyd-Williams等人於2003年的研究指出,合併內科慢性疾病的重鬱症患者,將近半數不認為自己憂鬱或情緒低落。然而,憂鬱症患者卻常常感到身體不適而去尋求醫療協助。根據一項涵蓋15國的跨國性社區研究,世界各國無論先進或落後,在主動表達自己的身心健康狀態時,有7成的憂鬱症受訪者表示自己只有身體的不適;5成的憂鬱症受訪者有至少3項身體不適,例如心悸、胸悶、腸胃不適、頭痛、暈眩等;還有1成的憂鬱症受訪者竟然完全否認自己有心理方面的症狀。更令人驚訝的是,如果調查到醫院看診的重鬱症患者,也會發現有8成是以身體不適為他們就醫的主要原因。

僅少數患者真的能找到器質性病因

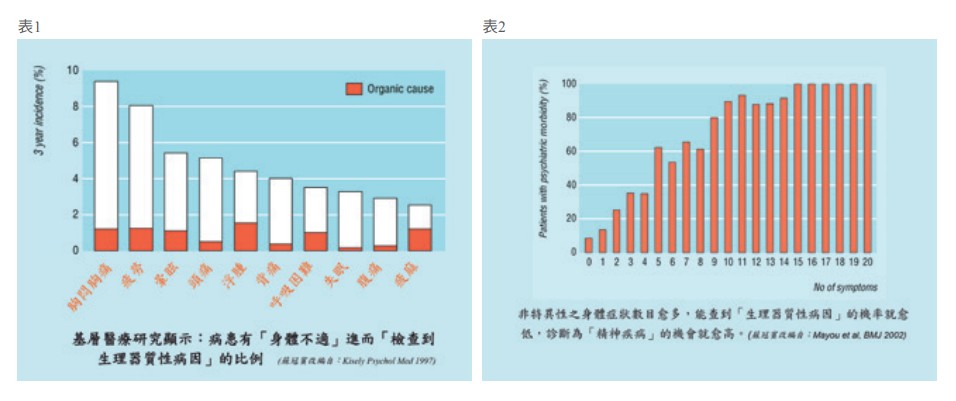

美國的社區醫學研究顯示,民眾就醫最常見的10種主訴症狀(表1所列的胸痛、疲勞、暈眩、頭痛、腫脹、背痛、呼吸困難、失眠、腹痛及感覺障礙),約占所有就醫行為的一半。醫師以其專業訓練為患者檢查,大約只有表1中紅色的比例能夠找到器質性病因。另一方面,患者如果長期同時具有數種非器質性病因的身體症狀,那麼他們罹患焦慮及憂鬱症的可能性非常高(表2)。

因此,一般科醫師若能接受更好的精神醫療訓練和協助,將可發揮比精神科醫師更好的效益。如同糖尿病和高血壓等慢性疾患,以焦慮及憂鬱症的高盛行率,加上患者大多是求助於一般科醫師,因此必定要借助基層醫師的力量才能達到有效診治的結果。

對憂鬱症流行病學研究的省思

近20年來,美國國家衛生研究院補助巨資,大力推動的流行病學研究:Epidemiological Catchment Area (ECA) study,最近第2次收成,並陸續發表在世界一流的期刊。這些結果雖然不是臺灣的本土資料,卻可以帶給我們許多臨床上的省思。以下提出數項結論及相關問題供大家參考與交流。

第1,如果來到精神科求助的患者,只是社區中焦慮及憂鬱症患者的1/10,那麼表示在精神醫學訓練過程中看到的個案(或用來教導住院醫師的個案),可能都是比較「不典型」的(偏向較嚴重的個案)。那麼有沒有可能因而比較容易遺漏了嚴重度較輕的個案(如:被過度診斷為適應障礙、睡眠障礙、身體化疾患或低落情感疾患)?有沒有可能延誤適當治療介入的時機(如:過度使用抗焦慮劑)?

第2,醫學界對於治療焦慮及憂鬱症所制定的指引,大多來自於醫院蒐集的研究個案,我們可能必須重新思考這些指引的適用性。

第3,如果公衛工作做得愈來愈好,有愈來愈多的社區個案(偏向較輕度的個案)來到醫療體系就醫,精神醫學可能要思考以更多的治療模式做為基層治療的指引,例如基層醫師對診斷的敏感度、用藥原則、疾病衛教、認知行為治療、心理諮商等等。此外,臺灣目前在健保制度的限制下,大多集中在藥物治療,而缺乏整合性治療的資源(如:認知行為治療、心理治療、營養療法、傳統醫藥和針灸療法、生活型態計畫、經顱磁波刺激術等)。

我們在中國醫藥大學身心介面實驗室的研究團隊,雖然進行了多項的抗鬱臨床研究,但是受限於國內健保制度及衛生法規的限制,全都只能在實驗計畫中進行。因此,臺灣的學術界和衛生主管機構,應該儘速推動整合性、全面性的治療模式,讓醫療人員有更充足的武器來和患者共同對抗難纏的憂鬱「殺手」。

資料來源 : 中國醫訊第182期